“L’elemento morfologico di rilievo che caratterizza la costa di Capo d’Otranto è la successione degli antichi terrazzi marini e dei solchi di battente incisi nella falesia…Nel suo complesso lo sviluppo della Grotta appare intimamente connesso con l’evoluzione morfologica della fascia costiera che ha risentito degli effetti prodotti dai movimenti relativi tra il mare e la terraferma alla fine del Quaternario antico (Tirreniano)” (F. Zezza, La Grotta dei Cervi sul Canale d’Otranto, Lecce, 2003, p.25) vale a dire nell’ultimo milione di anni di storia della terra. L’origine della  Grotta, pertanto, è dovuta ad un lungo processo di carsificazione e di fossilizzazione della cavità che si determinano quando le acque della falda carsica scendono in profondità abbandonando gli antichi percorsi di superficie. Il suolo del Salento, in generale, è di un castano rossastro straordinario, prodotto dalla forte presenza di ferro e di alri metalli ossidati.

Grotta, pertanto, è dovuta ad un lungo processo di carsificazione e di fossilizzazione della cavità che si determinano quando le acque della falda carsica scendono in profondità abbandonando gli antichi percorsi di superficie. Il suolo del Salento, in generale, è di un castano rossastro straordinario, prodotto dalla forte presenza di ferro e di alri metalli ossidati.

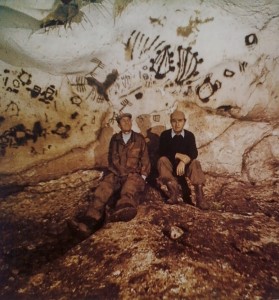

La grotta è stata scoperta il 1° febbraio 1970 da cinque membri del Gruppo Speleologico Salentino “P. de Lorentiis” di Maglie-Lecce (I. Mattioli, S. Albertini, R. Mazzotta, A. e D. Rizzo), un’operazione speleologica che ha permesso di scoprire il complesso pittorico neolitico più importante d’Europa con figurazioni geometriche e astratte, umane ed animali, databili tra i 4.000 e i 3.000 anni a.C.

In un primo momento le fu dato il nome di “Antro d’Enea” per via della leggenda virgiliana secondo la quale Enea, fuggendo da Troia distrutta, sbarcò in Italia in una piccola baia salentina (Eneide, III, 831-834). L’insenatura che avrebbe accolto le navi troiane è stata da sempre individuata con quella ben riparata di Porto Venere, conosciuta sin dai tempi protostorici, oggi Porto Badisco (dal greco βάθος = profondo), anche se secondo alcuni potrebbe essere Castro, sulla cui altura sorgeva il tempio di Minerva citato da Virgilio, a poche miglia dall’approdo naturale. Studi recenti hanno tuttavia evidenziato che Virgilio avrebbe più probabilmente immaginato tale sbarco poco più a nord nei pressi di Roca Vecchia, punto d’approdo di una rotta molto frequentata nell’antichità.

Il nome attuale deriva dalle successive scoperte dei pittogrammi con figure dipinte di animali facilmente interpretabili come “cervi”.

La Pittografia è una forma di scrittura il cui segno grafico (pittogramma) rappresenta la cosa vista: in pratica essa tenta di riprodurre l’oggetto visto. Il lento processo dalla pittografia alla scrittura moderna, attraverso l’associazione tra segno e suono tipica della scrittura cuneiforme e in quelle diffuse in Egitto, segnerà appunto l’associazione del singolo suono al singolo segno grafico. Ci piace notare in proposito che i pittogrammi sono usati anche oggi, ad es. nella segnaletica di avvertimento o pericolo.

In generale per “pittura” s’intende l’uso di sostanze coloranti organiche e minerali per scopi particolari: dipingere corpi, pelli, ossa, legno, pietra, ecc. o per ornare oggetti e realizzare opere. Gli studiosi sono divisi nell’attribuire le prime forme espressive dell’uomo preistorico ai semplici graffiti su roccia o alla pittura. A tale proposito

Ausilio Priuli ha osservato come “l’appoggiare una mano di argilla rossa o di carbone ad una roccia e la conseguente constatazione d’aver lasciato l’immagine di quella mano…può essere stato di stimolo per la realizzazione non più casuale, ma intenzionale, di segni e figure” (A.Priuli, Il linguaggio della preistoria, Torino 2006,p.34). Certamente non siamo in grado di affermare che quelle in grotta che ci sono pervenute siano le prime espressioni pittoriche prodotte dall’uomo. “Forse – continua Priuli – prima di addentrarsi nelle grotte per dipingere, l’uomo ha accumulato una grande esperienza dipingendo su legno, pelli, sul proprio corpo, su rocce e massi all’aperto ricavandone, tra le tante esperienze, anche quella della scarsa possibilità di conservazione delle opere prodotte, soggette all’azione demolitrice delle intemperie” (Priuli, ibidem).

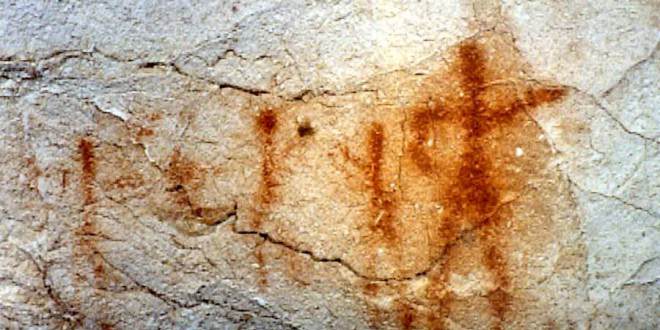

Nel grande triplice sotterraneo gli scopritori rinvennero, oltre ad un notevole corredo di ceramiche, un’importante documentazione parietale di pittogrammi realizzati in minima parte con un impasto di grassi animali e colori minerali a base argillosa (ocra rossa ferruginosa), facilmente reperibile sul terreno circostante, ed in gran parte con guano subfossile di pipistrello rinvenuto in abbondanza con altri depositi organici nella zona terminale del 2° corridoio.

Nel grande triplice sotterraneo gli scopritori rinvennero, oltre ad un notevole corredo di ceramiche, un’importante documentazione parietale di pittogrammi realizzati in minima parte con un impasto di grassi animali e colori minerali a base argillosa (ocra rossa ferruginosa), facilmente reperibile sul terreno circostante, ed in gran parte con guano subfossile di pipistrello rinvenuto in abbondanza con altri depositi organici nella zona terminale del 2° corridoio.

La possibilità di una diacronia interna alle pitture è segnalata anche dall’uso di ocra rossa per alcune figure di colore rossastro della zona III del 2° corridoio, appartenenti ad un’ipotetica fase più antica, e di guano subfossile di pipistrello per la stragrande maggioranza delle pitture in bruno della Grotta. La presenza di macchie d’ocra rossa al di sotto di alcuni pittogrammi di colore bruno (es. il grande cruciforme del gruppo 49, ultima sala del 2° corridoio) ha infatti indotto Paolo Graziosi, principale ed emerito studioso dell’intero repertorio figurativo della grotta, a supporre “una precedenza cronologica della pittura rossa su quella bruna” (P.Graziosi, Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco, Firenze 1980, rist.anast. 2002, p.74).

Dopo la scoperta della Grotta, è stato il Graziosi ad intraprendere una serie di campagne di ricerca, durate un decennio, sui dipinti della cavità ipogea definendoli “il complesso d’arte pittorica parietale postpaleolitica più importante e qualitativamente più imponente che si conosca in Europa, in quanto tutte le sue manifestazioni si trovano racchiuse in una stessa grotta” (Graziosi, p.11).

La cronologia neolitica delle pitture è stata stabilita con una certa sicurezza dagli scavi effettuati

nella zona antistante alla Grotta, dove sono stati messi in luce livelli di frequentazione del Neolitico medio-recente e dell’Eneolitico iniziale (Graziosi,p.28). Dai depositi di industrie e di resti scheletrici umani rinvenuti nell’antegrotta, unitamente a frammenti sparsi al suolo lungo i profondi corridoi, il Graziosi ha concluso che “il complesso carsico di Porto Badisco sarebbe stato frequentato durante uno spazio cronologico-culturale compreso tra il Neolitico con ceramica a bande rosse e l’Eneolitico” (Graziosi,p.28).

Per quanto riguarda la ricostruzione dell’abitato umano delle antegrotte, a parte il ritrovamento superficiale di granaglie bruciate e di abbondanti frammenti ceramici a bande rosse tipici della facies “Serra d’Alto” nella stessa antegrotta e lungo i corridoi, dobbiamo ancora attendere i risultati degli scavi stratigrafici e dell’indagine archeologica e geosedimentologica dei depositi tuttora inesplorati.

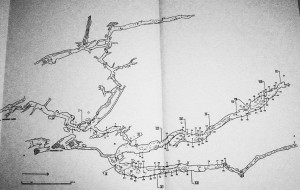

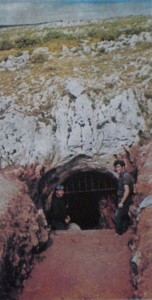

L’accesso alla cavità è situato sul promontorio dell’insenatura di Porto Badisco : “Nella Grotta dei Cervi si accede da un imbocco a pozzo che si apre sulla superficie di un’antica piattaforma marina alla quota di 28-30 metri s.l.m. Il percorso si sviluppa interamente nelle calcareniti dell’Oligocene, di colore bianco e bianco-giallino, disposte in strati ed in banchi, con foraminiferi e rare intercalazioni di livelli a coralli… Sull’antica spianata di abrasione marina si aprono altri pozzi carsici…testimoni di antiche vie di penetrazione dell’acqua nel sottosuolo oggi in gran parte occluse da terre rosse. Cunicoli angusti si alternano a sale e ampie gallerie con la volta ad arco; alcuni tratti dei corridoi hanno la volta piana…altri sono ad arco acuto” (Zezza, pp.7,21).

La cavità ipogea di Porto Badisco si sviluppa in senso nord-sud per chilometri con tortuosi corridoi naturali e qualche ampia sala, dei quali soltanto una parte più o meno agevolmente percorribile (circa 600 metri di percorso) è stata dipinta con centinaia di figure, in parte figurative, anche se fortemente schematizzate o stilizzate, ma che richiamano senza dubbio soggetti riconoscibili, in parte non-figurative, simbolico-astratte, grafemi semplici e complessi il cui simbolismo risulta difficilmente riconducibile a soggetti comprensibili nel loro significato immediato.

Dopo la discesa attraverso il pozzo principale (ingresso est) si accede al corridoio centrale della Grotta lungo circa 300 metri: un cunicolo in salita lungo 20m collega alla sottostante galleria scavata dalle acque carsiche a 10 metri s.l.m. attuale. Un secondo cunicolo stretto e lungo 35 m raccorda questa galleria con un’altra situata ad un livello inferiore e dalla quale si diramano due stretti corridoi. La galleria poi si restringe in un passaggio angusto, alto appena 50 cm, che tuttavia permette di continuare il percorso della galleria che si presenta ampia con la volta ad arco e, in leggera discesa, porta al punto più basso della Grotta dove si trova un laghetto, una pozza d’acqua lunga una decina di metri facilmente superabile a guado (0,30 m s.l.m.). La grande galleria del ramo centrale della Grotta prosegue per altri 14m dopo il laghetto e poi risale in un corridoio stretto dal quale si accede a due sale terminali. Al 3° corridoio, profondo circa 140m, si accede, procedendo carponi dall’inizio del 2° corridoio, attraverso un passaggio basso, scavato dagli antichi frequentatori nel deposito argilloso sedimentato, collegato alla zona in cui sbocca il cunicolo del pozzo secondario (ingresso ovest) di accesso alla grotta.

One Reply to “* Ubicazione e morfologia”