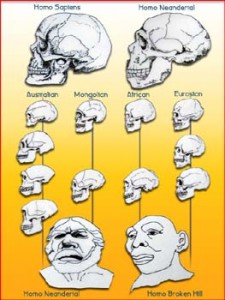

Tuttavia, se gli avvenimenti che hanno interessato la vita di un gruppo preistorico ci sfuggono, in mancanza di una storia, attraverso l’analisi delle attività culturali (oggetti lavorati, sepolture, grotte e ripari decorati) si possono delineare i tratti essenziali di un’evoluzione anatomica e culturale, i quali ci mostrano il cammino percorso dall’umanità in tanti millenni.

Si è così giunti, per convenzione, a dividere la preistoria in due grandi periodi di diversa durata: “Paleolitico” e “Neolitico”, termini che, etimologicamente, non hanno un grande significato poiché coniati non secondo criteri economico-culturali, bensì tecnologici (il modo di composizione e di taglio dell’utensileria litica: schegge, bifacciali, asce, raschiatoi, ecc.). Il criterio di valutazione dell’evoluzione umana limitato alla tecnica di lavorazione della pietra, infatti, non è sufficiente a fornirci spiegazioni ed interpretazioni esaustive sui cambiamenti di culture.

Siamo ancora molto poco preparati per parlare di queste civiltà svanite, delle quali conosciamo abbastanza bene l’attrezzatura e gli utensili litici che sono sopravvissuti attraverso i millenni, ma non sappiamo praticamente nulla di tutto il resto.

Non bisogna pertanto confondere “civiltà” con “utensileria litica”, ma piuttosto considerare le civiltà preistoriche come degli insiemi composti non soltanto di elementi (bifacciali, raschiatoi, punte, coltelli a costa, ecc.) ma nelle quali hanno svolto un ruolo determinante, oltre alle esigenze tecniche di lavorazione, le tradizioni culturali, le credenze religiose, l’organizzazione sociale, lo sviluppo delle capacità intellettuali, le variazioni dell’ambiente e, di conseguenza, la maggiore o minore mobilità, i cambiamenti del regime alimentare, ecc. Molte sono ormai le scienze specialistiche che si sono affiancate alla classica ma insufficiente paleontologia “umana” per giungere alla conoscenza degli uomini del passato remoto : dalla geologia all’informatica, dall’antropologia fisica alla palinologia, dalla tipologia all’etnologia, alla “nuova” archeologia.

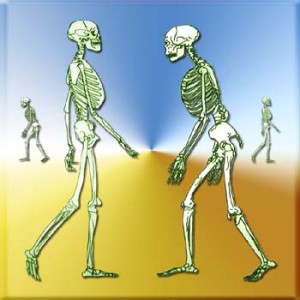

Con il nome di Paleolitico, ovvero Età della pietra rozza o scheggiata, si è comunque soliti indicare un periodo di centinaia di millenni durante i quali l’uomo si è accontentato di esercitare attività acquisitive, quali la raccolta di radici e frutti spontanei, la caccia e la pesca.

All’incirca 12.000 – 10.000 anni addietro, si verifica un cambiamento radicale : l’uomo, per non essere soggetto solo ai capricci della natura o alla sua abilità nel cacciare o pescare, comincia a sostituire man mano la sua azione solo predatrice nei confronti dell’ambiente con l’allevamento del bestiame e la raccolta con l’agricoltura. E’ l’inizio della nostra civiltà.

A questi millenni, che giungono fino all’Età dei metalli, è stato assegnato il nome di Neolitico, ovvero Età della pietra levigata. Durante questo periodo (databile in Italia meridionale da 8.000 a 5.000 anni addietro) si diffonde l’economia produttiva, caratterizzata dall’agricoltura e dall’allevamento: l’uomo impara a produrre il cibo e cessa di essere solo predatore, avviando così un cambiamento di cultura antropologica e strumentale.

A queste innovazioni economiche corrispondono anche profonde trasformazioni tecnologiche : inizia nel Neolitico infatti la produzione della ceramica e la pratica della tessitura.

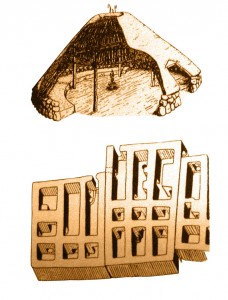

Gli insediamenti umani sono prevalentemente all’aperto e si sviluppano nella forma di villaggio con capanne e recinti per gli animali (capre e pecore, poi maiali e buoi), anche se le grotte ed i ripari naturali non vengono del tutto abbandonati.

E’ proprio durante il Neolitico che inizia un lento processo di sedentarizzazione , le cui origini e cause sono tuttora misteriose, e compare per la prima volta nel Vicino Oriente (Mesopotamia, Anatolia, Siria-Palestina) una nuova forma di vita sociale. Questa è attestata dal recente ritrovamento in Siria e in Iraq di resti di insediamenti fortificati circondati da fossati.

Riguardo all’habitat, secondo la ricostruzione dell’archeologo olandese Peter Akkermans, esso era costituito in una prima fase da strutture a forma circolare con uno zoccolo in pietra semi-interrato su un suolo in terra battuta, con una sovrastruttura in legno, un focolare al centro e delle panche lungo le pareti, mentre in seguito da case rettangolari in mattoni crudi suddivise da tramezzi interni in stanze destinate a varie funzioni pavimentate con grossi ciottoli ben sistemati.

La copertura era ottenuta inizialmente con pali di legno e successivamente con un impasto d’argilla, paglia e sassi, steso su un incannucciato. Sotto le abitazioni spesso erano scavate sepolture in fossa ; alcune erano veri e propri pozzi funerari. Il passaggio dall’abitazione rotonda a quella rettangolare presenterà un innegabile vantaggio: la possibilità di ogni specie di accrescimento della casa in tutte le direzioni mediante ampliamento di vani o di intere costruzioni con pareti in comune.

La casa rettangolare con i suoi multipli può quindi essere definita come il contenitore concreto di una nuova forma di organizzazione sociale che favorisce anzitutto un maggiore sviluppo demografico e culturale in generale. La costruzione di abitazioni stabili sempre più articolate nella struttura degli spazi domestici in funzione della loro destinazione, la specializzazione delle attività umane, la formazione e affermazione del potere politico-religioso in seno a comunità rette da rigide gerarchie, sono le basi caratterizzanti la nascita e l’evoluzione del popolamento e dell’urbanizzazione.

Al vagabondaggio nomade delle età precedenti si sostituisce la vita stabile in nuclei sociali organizzati nelle comunità di grotta o di villaggio, nei clan di parentela, espressione di una nuova cultura. Nascono nuovi rapporti di convivenza, a partire dal lavoro collettivo dei campi, all’aiuto reciproco, al rispetto dei morti, ad un maggiore senso civile non egoistico.

In questa prospettiva le grotte naturali, oltre al loro utilizzo primigenio per usi familiari di semplici ripari, assumono una nuova dimensione come luoghi per rituali collettivi o per esprimere in forma artistica sulle sue pareti aspetti della vita quotidiana e simboli delle credenze magico-religiose del nuovo uomo neolitico.

Sulla vita quotidiana e sull’organizzazione sociale dei clan negli insediamenti preistorici salentini e pugliesi non sappiamo quasi nulla, fatta eccezione per qualche sepoltura, espressione del fondamento religioso ed etico e dell’intenso legame affettivo dei clan parentelari. Per una conoscenza adeguata della vita preistorica in generale si cfr. utilmente H. Mûller-Karpe, Storia dell’età della pietra, Bari, 1984.

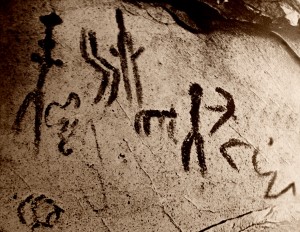

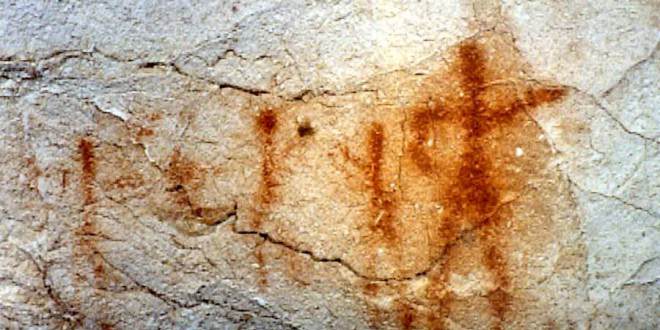

Una delle prime forme d’arte, sotto forma di sculture (in pietra, corno, osso e avorio) e di pitture parietali in grotta di un vivo realismo, compare nel Paleolitico superiore. I documenti delle più antiche raffigurazioni parietali risalgono, perciò, a circa 30.000 anni addietro e sono opera dell’homo sapiens ancora cacciatore-raccoglitore. I

grafemi raffigurati in quest’epoca sono espressione del mondo animale circostante con prevalenza di scene di caccia, disegnate forse secondo le credenze animistiche per ottenere l’approvazione dalle prede catturate o per propiziarne la moltiplicazione oppure per impossessarsi del loro spirito come pure della loro forza. Una delle credenze dell’uomo preistorico era quella che, cibandosi degli animali simboli delle divinità, o meglio espressione stessa della divinità, non faceva altro che rendersi partecipe di quella scintilla del divino che è insito nella sua immanenza. Splendidi esempi dell’arte parietale in grotta di questo periodo sono presenti nell’area franco-cantabrica : grotte di Lescaux nella Dordogne francese e di Altamira nella Spagna settentrionale.

Va detto per inciso che durante questo periodo, nell’Italia del Sud, un’evoluzione autoctona, partendo dal Paleolitico medio, porta ad un’utensileria caratterizzata da punte con faccia piana e chiamata Romanelliana dal nome della grotta Romanelli situata sul litorale pugliese a metà strada tra Santa Cesarea e Marina di Castro, presso Otranto, a pochi km dalla Grotta di Porto Badisco. La Romanelli, profonda 35 m (attualmente protetta da un’inferriata e non visitabile), racconta la storia di uomini vissuti milioni di anni fa (uomo di Neanderthal) con i suoi numerosi graffiti che ne decorano le pareti e con alcuni strumenti in pietra ritrovati. Con il Paleolitico superiore recente il Romanelliano invade tutta la penisola e si diffonde in Francia, dove lo si ritrova nella valle del Rodano al ponte del Gard.

Poco dopo la Romanelli, sempre lungo la costa, s’incontra la grotta della Zinzulusa (circa 150 m visitabili). Fu abitata dall’uomo sia nel Paleolitico che nel Neolitico e, a testimonianza della presenza umana in questa grotta, sono stati trovati oltre a resti ossiferi di rinoceronti, ippopotami, elefanti e orsi, frammenti di vasi e strumenti, risalenti a circa 5.000 anni fa, fra cui due asce, manufatti in osso e in selce, oggi conservati nel vicino Museo Paleontologico di Maglie (Lecce).

E’ opportuno, inoltre, anticipando tematiche sviluppate in seguito, segnalare che sempre nei pressi di Santa Cesarea è stata scoperta nello stesso 1970 da B. Di Giovanni e S. Prosperi un’ampia e profonda cavità, la Grotta Cosma. Frequentata più a lungo di quella di Porto Badisco (resti di ceramica dal Neolitico all’attualità) racchiude al suo interno grandi costruzioni murarie a secco e numerosi resti scheletrici umani.

Tra le poche e sbiadite pitture parietali in argilla bruna e ocra rossa risalenti al Neolitico spicca un gruppo comprendente una grande figura antropomorfa stilizzata con un vistoso copricapo, un cacciatore che tende l’arco seguito da un cane, parimenti stilizzati, unitamente ad alcuni grafemi ad S ed altri serpentiformi.

Nonostante l’esiguità delle pitture superstiti, risulta evidente la loro somiglianza e affinità per soggetto, stile e tecnica con le più complesse opere pittoriche della non lontana Grotta dei Cervi , e soprattutto una prova ulteriore della creazione di un autentico codice uniforme in tutta la regione.

Quale ennesima conferma dell’irradiamento di queste influenze stilistiche va infine citato il modesto ma non insignificante ritrovamento di due pintaderas nella Grotta dell’Erba , profonda ca. 30 m, nei pressi di Avetrana. Questi piccoli oggetti, diffusi all’epoca nell’area mediterranea, erano una specie di <punzoni> fittili di forma varia ma con identica caratteristica: una faccia piatta recante motivi geometrici, l’altra provvista di una presetta.

E’ facile ritenere che venissero usati come stampi per la pittura del corpo e quindi collegabili con pratiche magiche aventi scopi terapeutici. Uno dei due esemplari rinvenuti in questa grotta presenta una figura spiraliforme, modulo grafico dominante nei pittogrammi di Porto Badisco.

Le ricche testimonianze culturali, a far data dal Paleolitico, rinvenute in queste come in altre grotte preistoriche, costituiscono la conferma che il territorio del Salento ha ospitato insediamenti umani sin da epoche remote. I reperti sempre più numerosi di manufatti ossei, litici, ceramici, insieme con una straordinaria arte pittorica parietale evolutasi dal figurativo all’astrazione simbolica, sono la testimonianza, oltre che di una cultura autoctona, che la costa del basso Adriatico era crocevia di scambi economici e culturali nel Mediterraneo.

Nella Grecia della cultura di Dimini (Tessaglia), nelle terrecotte rinvenute in un villaggio fortificato da diverse cinte murarie in pietra secca, erano già presenti, un millennio prima che in Puglia, motivi raffiguranti elementi rettilinei, spirali e meandri.

Nel IV millennio antecedente alla nostra era, fiorisce nei pressi di Matera la cultura del toponimo “Serra d’Alto”, che presto si espanderà nel sud della Penisola, fino in Sicilia e a Malta, dove la ceramica è decorata con motivi dipinti complessi, meandri incastrati tra loro, spina di pesce contrapposta, triangoli semplici e opposti al vertice, motivi a spirale, elementi in stretta analogia con i pittogrammi della Grotta dei Cervi.

Uno degli approdi salentini per piccole navi di queste correnti di traffici di cabotaggio è stato senz’altro Badisco, con il suo porto naturale protetto e la caletta sabbiosa, scalo favorevole per commerci e rifornimenti d’acqua e cibo per i naviganti.

Ancora nel Cinquecento, nella più antica descrizione della penisola salentina, così veniva ritratto Porto Badisco: “A quattro miglia da Otranto c’è una convalle piccola ma amenissima, coltivata ad uliveto, che gli abitanti chiamano pomario: l’acqua vi scorre a rivoli. Essa forma un porticciolo, che perciò quelli del luogo chiamano Vadisco: possono sostarvi piccole imbarcazioni” (A. De Ferrariis <Galateus>, De situ Japygiae, (1506-11), Basilea 1558, p.45).

Col Neolitico, alla civiltà dei cacciatori-raccoglitori, si affiancherà da un lato quella degli allevatori e dei pastori, retta da una struttura patriarcale, dall’altro quella degli agricoltori che presenterà aspetti di matriarcato (v. le varie raffigurazioni della donna Dea Madre nelle statuette votive in tutta l’area mediterranea).

Durante questo periodo in cui l’uomo comincia a scoprire l’agricoltura e l’allevamento del bestiame, oltre alla rappresentazione di figure di animali – per lo più cervidi effigiati isolati o in gruppi speculari o a pettine che cercano di suggerire l’abbondanza degli esemplari – la figura umana diventa il tema centrale dell’espressione artistica che ora riflette principalmente il culto e le cerimonie rituali. Le raffigurazioni della figura umana – rare quelle femminili – hanno sempre un carattere narrativo, ma sono anche piene di movimento, quasi di ritmo.

Nella Grotta dei Cervi le figure antropomorfe perderanno sempre più d’importanza per lasciare maggiore spazio ovvero si evolveranno fino ad una loro totale decostruzione verso elementi geometrici, quali spirali, zig-zag, meandri, scacchiere, cembaliformi, complicati arabeschi. Di fatto cambia radicalmente la percezione e lo sguardo sulla natura e sull’uomo.

In generale sulla professione artistica nella Preistoria restano fondamentali le riflessioni di Hauser sull’arte come mezzo per assicurarsi i mezzi di sussistenza, sulla figura dell’artista stregone e sacerdote, sul rapporto tra arte e magia e tra magia e animismo, come pure sulla progressiva stilizzazione e razionalizzazione delle espressioni figurative (A. Hauser, Storia sociale dell’arte, Torino, 1956)

One Reply to “* Forme d’arte nella preistoria europea”