Allorquando riesce a trasformare i semplici segnali e atti ripetitivi animali in articolati messaggi umani il suo orizzonte esistenziale s’allarga e, con l’aiuto dell’espressione vocale, l’uomo raggiunge nel tempo e con fatica lo stadio del discorso intellegibile.

Riesce così a creare un mondo simbolico, in parte indipendente dal flusso dell’esperienza quotidiana e costantemente controllato da lui come nessun’altra cosa al mondo.

E’ il regno del significante, anche se noi oggi non riusciamo ad interpretare la struttura viva di quella foresta di simboli.

Questo mondo simbolico era superiore a quello dei sensi in quanto viveva di vita propria nella mente umana e poteva essere richiamato a piacimento una volta scomparsa la fonte delle sensazioni e la visione stessa degli oggetti.

Prima che l’uomo inventi la scrittura, la creazione del linguaggio comporta una profonda trasformazione interiore dalla quale deriveranno da un lato tutti i successivi progressi della cultura umana e dall’altro il freno all’emergere torrenziale dall’inconscio di demoni e fantasmi.

Come bene ha sintetizzato l’antropologo statunitense L. White, “la capacità di simbolizzare, soprattutto espressa nel discorso articolato, è la base e la sostanza dell’intero comportamento umano. Fu il mezzo mediante il quale cominciò ad esistere e si perpetuò la cultura, a partire dalle origini dell’uomo”.

Come nel mondo prelinguistico e preumano della natura gli animali liberi vivono in un ambiente significante di segni e segnali precisi, analogamente, ma in forma superiore di comunicazione, il linguaggio del discorso, del mito, della metafora, dell’arte grafica e dei più remoti grafemi geroglifici, costituiscono rappresentazioni simboliche.

Attraverso il simbolismo del linguaggio, ovvero dei linguaggi, l’uomo si distacca, non senza una lunga fatica e con molte scivolate durante centinaia di migliaia di anni, dallo stadio simbolico elementare del mondo animale degli istinti ed acquisisce maggiore socievolezza.

Mediante il linguaggio, strumento essenziale per l’identità e il mantenimento del gruppo, l’uomo articola la sua esperienza e organizza il suo mondo creando strutture di significato sempre più complesse, dalle arti grafiche all’architettura, all’organizzazione sociale, alle regole morali, alla legge codificata.

L’acquisizione e la trasmissione del linguaggio all’interno del gruppo diventeranno sempre più gli strumenti essenziali a fissare l’identità umana e ad attestare l’alto livello mentale raggiunto dalla specie.

Mentre gli utensili da lavoro costruiti fino a cinquemila anni fa possono essere catalogati come “primitivi”, non c’è nulla di <primitivo> nella complessa struttura grammaticale delle lingue egizia o sumerica, o nei linguaggi delle tribù tuttora esistenti allo stato non civilizzato.

Solo attraverso la struttura articolata e la sottigliezza metafisica del linguaggio e il progresso del pensiero simbolico l’homo sapiens ha potuto comprendere ciò che non era visibile o lontano, ricordare il passato o anticipare azioni future.

E’ stata questa la prima proprietà “magica” del linguaggio: riuscire mediante la combinazione di suoni astratti, di simboli, a far richiamare alla memoria persone reali o luoghi e oggetti concreti, avvenimenti trascorsi, o proiettare esperienze del tutto nuove.

Non bisogna tuttavia ridurre il linguaggio ad un semplice sistema di comunicazione proprio del pensiero logico-concettuale, nonostante tutta la sua ricchezza di termini astratti. La sua funzione originaria e formativa nell’evoluzione umana va piuttosto riconosciuta nelle sue componenti principali : stabilire l’identità del gruppo, creare un ordine sociale di coesione e di solidarietà, disciplinare l’inconscio.

Prima di pervenire ad una precisa descrizione simbolica per relazionarsi con efficacia, soltanto a partire dal Neolitico, con le sue prime forme stanziali di organizzazione sociale, il pensiero inizierà a staccarsi lentamente dalla dimensione mitica originaria.

Già nel ‘700 il nostro Giambattista Vico aveva intuito l’importanza della metafora e del mito nella formazione iniziale del linguaggio in quanto utile a significare ogni aspetto dell’esperienza ed a spiegare così il mistero della sua esistenza.

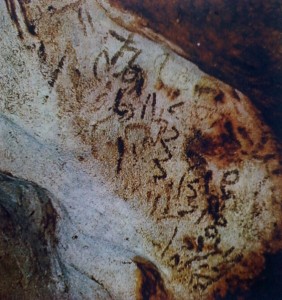

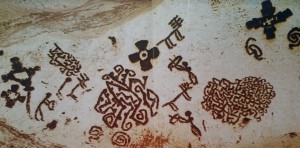

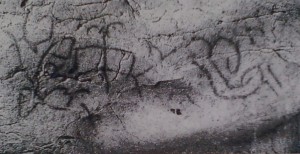

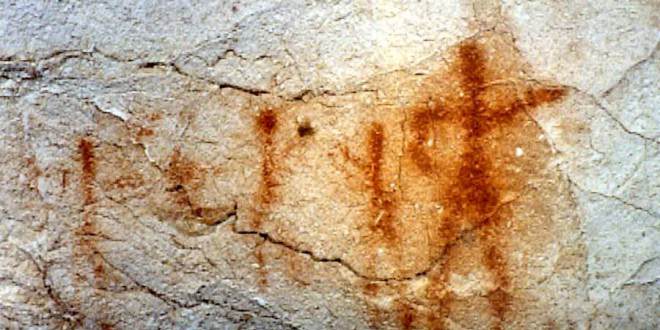

Con la metafora e la mitologia, infatti, si applicano i contenuti simbolici e le associazioni dell’ immagine di un oggetto con le qualità astratte di un altro, al fine d’influenzare il comportamento non solo di oggetti e fenomeni naturali, ma anche di esseri umani e di forze invisibili. Per i popoli primitivi i fatti della vita e quelli della magia e del mistero di molte formule magiche spesso prive di senso logico sono ugualmente reali, tanto che, come nei pittogrammi della Grotta dei Cervi, ci resta impossibile tradurre l’intraducibile.

Non vogliamo addentrarci in discussioni pleonastiche o accademiche sulla polivalenza del termine “simbolo”, né tantomeno fermarci alla semplice accezione sancita dalle principali correnti linguistiche per le quali il “simbolo” appartiene alla classe dei “segni”.

Qui preme piuttosto estendere il suo valore a quella particolare classe di segni, culturalmente privilegiati, e, per dirla con Platone, forniti di caratteristiche definibili come “archetipe”. Per quanto concerne, in generale, il simbolismo nell’arte, propendiamo per un’impostazione cassireriana del simbolo, considerando che il pensiero simbolico è quello più confacente al genere di comunicazione artistica, ovvero che la creazione di oggetti, di situazioni artistiche e delle contigue situazioni mitiche, è soprattutto evidente nell’aspetto simbolico da esse rivestito. (E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, Firenze, 1961). In particolare, ai fini del nostro discorso, la presenza del vasto materiale simbolico nelle forme artistiche della Grotta dei Cervi dimostra come attraverso tale materiale simbolico si possa effettuare un tipo di comunicazione estetica e linguistica.

Ogni epoca è depositaria d’un suo peculiare patrimonio simbolico più o meno recuperabile nelle epoche successive. Trasformare fatti, eventi, elementi della nostra vita di tutti i giorni in <simbolici> è un processo del tutto normale. Molte opere d’arte moderna (astratta, informale, cinetica, programmata, concettuale) possono essere interpretate soltanto in un senso simbolico, ovvero per i significati che adombrano, anche sconosciuti all’artista stesso che ne è stato l’autore.

In una mirabile recensione al volume di Graziosi sulle pitture parietali della Grotta dei Cervi, l’insigne critico, storico e teorico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti ha definito il lavoro dello studioso fiorentino come “un’aggiunta basilare alla conoscenza e alla ricostruzione dell’arte e della civiltà della tarda preistoria mediterranea, in particolare del Salento”. Ragghianti è e resta indiscusso maestro della ricostruzione del linguaggio figurativo ritenuto capace di ogni significato : le immagini non sono sempre e solo <arte>, ma anche espressioni di analisi storica, cronaca della quotidianità, della comunicazione visiva. Il pittore è un “prosatore figurativo”, ossia l’artista usa il linguaggio figurativo non tanto per fare <arte>, ma soprattutto per comunicare.

Qualunque linguaggio ha una sua struttura, una grammatica, una sintassi. Nel caso dei pittogrammi della Grotta dei Cervi, trattandosi di immagini, non c’è bisogno della mediazione della parola. Ragghianti riconosce al Graziosi il metodo originale di aver colto nelle pitture di Porto Badisco identità formali, solidarietà, ma anche differenze e innovazioni, di aver avvertito in esse una lingua comune praticata da più artisti in una sincronia complessiva di operazioni multiple.

L’eccezionale repertorio pittorico di figure, segni e forme non fa presupporre “una consecuzione di fasi evolutive, dal naturalismo figurale al ‘verismo schematico’, all’astratto o alla sigla pura dotata o no di un significato verbale…non si può affermare un progresso univoco o unisenso dall’imitazione all’astrazione.

Bisogna quindi ripensare le ragioni di eventi simultanei, coesistenti e distinti, il verosimile e l’irrealistico, entrambi realizzati…Le stesse figure dette naturalistiche hanno, organicamente, sostrati geometrici astratti, cioè lo schema costruttivo e formale dell’immagine equivale a quello della struttura e sintassi quali sono nella parola e nel discorso”.

Gli sviluppi sulle pareti della decorazione artistica della Grotta dei Cervi sembrano pertanto “preludere a quel momento – che identifichiamo nell’Egitto antico – nel quale il linguaggio visivo, già formato indipendentemente, entra in relazione col linguaggio parlato, e sorgono con le omografie costanti, ricorrenti e codificate, la pictografìa e l’ideografìa: neppur esse tappe di un’evoluzione presegnata e irreversibile, perché i due modi possono convivere, ognuno con la propria ragion d’essere e per soddisfare a diversi bisogni comunicativi per immagini”.

Nella serie di segni articolati di Porto Badisco si possono identificare in definitiva per Ragghianti “i prodromi della pictografìa e dell’ideografìa, dalle identità figura-parola agli stenogrammi e simboli, che invitano insinuanti a ricostituire sistemi di comunicazione non solo segnaletiche…[tanto che] non è temerario vedere l’inizio della vicenda umana in cui si mediano e si mutano il possesso del disegno e il possesso della parola”.

Ogni tentativo di lettura e di decifrazione dei pittogrammi della Grotta dei Cervi, analogamente al mistero che circonda l’etrusco, incontra numerosi ostacoli di ordine epistemologico, rappresentativo, grammaticale.

Se è vero, secondo gli studiosi moderni di mitologia, che il mito è una forma di “linguaggio diventato oggetto” attraverso le rappresentazioni, ebbene noi non possediamo l’alfabeto del linguaggio pittorico dei badischiani.

Non sembra peregrino osservare che, senza la scoperta (1799) della “Stele di Rosetta” ed il successivo rinvenimento del “cartiglio” nell’isola di Philae, non saremmo stati in grado di decifrare il sistema di scrittura geroglifica egizia, la cui fruizione artistica non sarebbe stata perciò differente da quella attuale dei pittogrammi di Porto Badisco.

La civiltà contemporanea ha assorbito e messo a frutto il meglio delle arti e delle tecniche delle civiltà precedenti, ma tutti i suoi principali apporti di invenzioni e scoperte non sono talmente grandi da oscurare le civiltà antiche proiettando su di esse l’ombra della futilità.

“Una delle differenze fondamentali tra il pensiero moderno e quello primitivo consiste nel fatto che il pensiero moderno ha chiara coscienza della relazione e dell’intreccio delle varie forme culturali tra loro e può sempre transitare da una all’altra quando lo voglia ; mentre noi sappiamo, ad esempio, che v’è un conflitto tra la scienza e la religione, l’arte e la morale, il sogno e la realtà, il pensiero logico e la realtà mitica, i primitivi mantengono tutte queste forme su di un piano indistinto per cui fondono e confondono ciò che noi non sempre distinguiamo, ma possiamo pur sempre distinguere. Questa mancanza di distinzioni nette è uno dei caratteri più salienti della mentalità primitiva” (R. Cantoni, op.cit. , p.184).

Non si vuole intendere con questi cenni proporre un ritorno allo stato arcaico di comunione primitiva quale medicina ai mali ed ai disagi del nostro vivere moderno troppo individualistico, eterogeneo e differenziato.

Non è pensabile negare il lungo processo storico dell’individuazione umana, bensì tendere a far riemergere il principio della partecipazione, il sentimento di superamento dei limiti della propria esistenza singola e particolare in un circuito esistenziale più vasto e culturalmente più qualificato.

La mentalità primitiva, una delle molteplici “strutture” della nostra vita culturale [Spranger], con il suo orientamento religioso, le sue forme d’arte, i suoi miti, il suo misticismo, può riportarci “di sfuggita quasi, in quell’atmosfera ove la fantasia alita sulle cose e le trasfigura delicatamente, ove l’ansia e l’emozione afferrano l’anima e ove il sogno, con i suoi motivi mitici e simbolici, prende le sembianze della realtà” (R. Cantoni, op.cit. , p.190).

One Reply to “* Linguaggio e pensiero simbolici”