In questa direzione ha svolto tutto il suo paradigma scientifico di rinnovamento dei metodi della ricerca preistorica André Leroi-Gourhan, figura rivoluzionaria dell’antropologia e dell’etnologia nella seconda metà del Novecento, soprattutto nel rigetto delle aberranti concezioni ottocentesche sulle opere artistiche della preistoria definite come <arte per l’arte> o come riproduzioni fotografiche della realtà.

Seguace di Marcel Mauss, mediante l’applicazione delle concezioni strutturaliste all’interpretazione delle pitture rupestri preistoriche, è giunto a comprenderle come rappresentazioni simboliche dell’alternarsi dei contrari, in particolare della dicotomia fondamentale Maschio/Femmina.

Nell’arte parietale preistorica emerge nettamente per Leroi-Gourhan la stretta correlazione tra linguaggio e figurazione: entrambi “dipendono dalla stessa attitudine a trarre dalla realtà elementi che ne restituiscono un’immagine simbolica” ovvero l’arte parietale figurativa rappresenta “il legame del linguaggio delle parole a quello delle forme” nel senso che le figure non riproducono più o meno fedelmente la realtà, ma assumono la forma di simboli, di segni convenzionali quanto quelli di una scrittura.

All’origine stessa del sistema figurativo nell’arte parietale, secondo lo studioso francese, è presente una consapevole composizione e integrazione spaziale delle immagini intese non come copie più o meno realistiche, ma come mitogrammi : “La composizione è legata sia al significato delle figure che all’equilibrio delle forme nello spazio…

La sintassi figurativa è inseparabile da quella delle parole” (A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola. II. La memoria e i ritmi (1965), tr.it., Torino, 1977, pp.424-448).

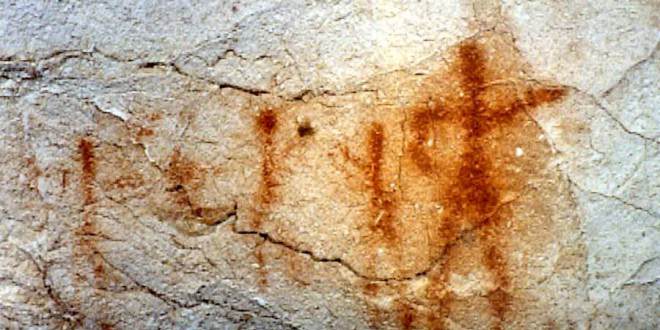

I numerosi pittogrammi raffigurano in prevalenza spirali o elementi meandriformi con individui dotati di corpi filiformi e di linee spiraliformi, personaggi seduti in circolo e visti dall’alto, interpretazioni di danze tribali o riti propiziatori, oltre a segni di ogni tipo aperti a qualsiasi interpretazione e che lasciano libera la fantasia dell’osservatore.

Spirali in forma di pittogrammi o petroglifi sono state trovate nella maggior parte dei paesi e delle culture di tutto il mondo.

A parte alcune innegabili assonanze e somiglianze riscontrate da numerosi studiosi europei nello sviluppo dell’arte pittorica parietale post-paleolitica europea (Spagna, Francia) con quella di Porto Badisco, nell’arte della grotta pugliese sono presenti tutta una serie di figure astratte, simboliche, semiveriste, che non sono riscontrabili altrove e “fanno pensare ad uno sviluppo in gran parte autonomo dell’arte della grotta salentina” (Graziosi,1980,p.98).

Facili da dipingere, le spirali nell’arte preistorica rupestre potrebbero essere state utilizzate sia per l’essoterico (grande pubblico) che per l’esoterico (solo per iniziati).

L’interpretazione dei motivi dell’arte rupestre preistorica rimane tuttavia estremamente controversa.

Studi recenti hanno spinto i ricercatori sui siti di arte rupestre ad accettare l’idea che gli sciamani , i capi religiosi di ominidi cacciatori-raccoglitori, abbiano voluto identificare nei vari motivi a spirale un comune tema-base sciamanico.

Pertanto, spirali in senso orario sono state definite come rappresentazione di colui che inizia dal centro e aumenta verso il limite esterno in senso orario: queste sarebbero perciò legate al concetto di scendere. Spirali in senso antiorario sono invece definite come raffigurazione di chi parte dal centro e si spinge sempre più al limite esterno in senso antiorario: questo tipo di spirali rappresenterebbero la crescita o lo spingersi verso l’alto.

Non sembra perciò casuale che su tutte le figure di danze, scene di caccia e figure geometriche della Grotta dei Cervi, primeggi quella presente nel 2° corridoio (gruppo 46) che è stata interpretata dai maggiori studiosi come uno stregone, un danzatore piumato, un antropoide femminile danzante, un sacerdote-guerriero, uno “sciamano”.

E’ opportuno precisare che lo sciamanismo, una variante dell’animismo, è una delle forme religiose ancor oggi diffuse tra le popolazioni mongoliche della Russia, in Siberia, in molte regioni dell’Africa, in Sudamerica ed in alcune isole del Pacifico. I ministri di questa religione sono designati con vari nomi, di cui il più diffuso è quello di shaman (=romito, padrone delle passioni), l’individuo custode del sacro recinto ed al quale la comunità attribuisce la capacità di comunicare con le potenze ultraterrene.

Gli sciamani rappresentano le potenze celesti ed esercitano una specie di medicina taumaturgica. Riconoscono un Essere supremo invisibile, che dimora nel Sole, ed altre divinità minori ; ammettono l’immortalità dell’anima, non hanno templi e le cerimonie religiose sono compiute nell’aperta campagna, durante la notte, attorno ad un gran fuoco.

Il bisogno della ricerca di una qualche forma di religiosità è strettamente congiunto con la comparsa e con l’essenza stessa dell’uomo sulla terra.

Tutte le religioni primitive, strettamente connesse con pratiche magiche, non sono facilmente intellegibili, in quanto questo tipo di religione si rapporta soprattutto con l’emotività e con l’immaginazione e quindi con elementi incerti della conoscenza.

La stragrande maggioranza degli studiosi del pensiero primitivo, inoltre, ammette e riconosce il predominio dei fattori emozionali nell’intera visione della realtà.

L’uomo primitivo non percepisce le cose reali con un atteggiamento naturalistico : qualunque oggetto o fatto ha ovvero implica proprietà mistiche inseparabili da esso.

Di conseguenza, le proprietà mistiche degli oggetti e degli esseri sono un tutt’uno con la rappresentazione che il primitivo ne ha, ne costituiscono un tutto indecomponibile. Le cose, gli eventi, la realtà in cui vive, assumono un aspetto animato, intenzionale, demoniaco, e diventano lo specchio delle paure e dei desideri dell’uomo.

Le raffigurazioni pittoriche, pertanto, sono espressioni caratteristiche della mentalità primitiva mistico-magica, cioè orientata verso l’occulto, l’invisibile, il soprannaturale e, al tempo stesso, emotiva e partecipativa della realtà.

Come la pesca e la caccia non dipendono dall’abilità del “pescacciatore”, ma sono operazioni magiche compiute con cerimonie propiziatorie ed espiatorie, analogamente la malattia e la morte non hanno una causa naturale ma vengono imputate ad una causa mistica.

Attraversando senza soluzione di continuità le epoche storiche fino alla nostra, non è difficile riscontrare credenze magico-religiose molto diffuse nella cultura contadina, non solo del Mezzogiorno, manifestantisi in devozioni alle varie divinità, mirate soprattutto a preservare dalle malattie e dalle carestie.

Secondo alcuni studiosi le espressioni religiose nell’area del Mediterraneo si traducono nell’adozione di vari simboli (polisimbolismo) che comprendono la mano a 5 dita, il serpente, l’uccello, l’ascia, ecc. Per Charles Picard, che li ha attentamente esaminati, essi costituivano “nient’altro che le materializzazioni fisiche di un potere invisibile, ma concretamente operante”. L’elemento caratteristico del culto è il sacrificio.

L’uomo, venerando la divinità, avverte l’esigenza di ringraziarla per i doni ricevuti e per riconoscenza le restituisce offerte, doni e libagioni. Tra le offerte sacrificali, oltre a veri e propri sacrifici umani o animali, sono state rinvenute spesso parti significative di essi, oppure, come nei pittogrammi di Porto Badisco, in maniera incruenta e propiziatoria attraverso la loro raffigurazione simbolica. Dal Signore degli Animali dipende infatti l’esito positivo della caccia e la cattura della selvaggina.

Nei pittogrammi della Grotta dei Cervi l’uomo preistorico esprime il suo senso religioso, oltre che nelle numerose scene venatorie, anche in forme di religiosità cosmica.

Si stupisce di fronte ai fenomeni della natura e li rappresenta. Ne sono esempi i motivi raffigurati con immagini “solari” o “stelliformi” (circa una quindicina) con raggi partenti da un nucleo centrale circolare, a volte uncinati, con espansioni alle loro estremità, a “bandierina”, a “cometa”, ecc. presenti in gran numero soprattutto nel 2° corridoio.

Più in particolare l’homo neolitico di Badisco esprime maggiormente il suo sentimento ed il fervore religiosi attraverso l’arte col simbolismo di tantissimi grafemi rappresentati in forme astratte, per noi indecifrabili, ma non per questo meno vere o reali.

One Reply to “* Arte Religione e Magia”