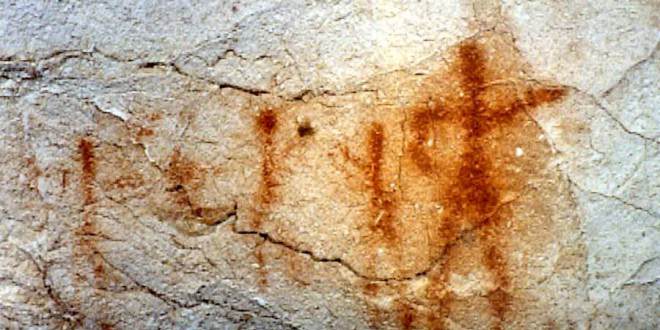

I primi uomini probabilmente disegnarono, oltre che sui propri corpi, per terra le immagini della selvaggina che si apprestavano a cacciare, ma poiché l’acqua e il vento le cancellavano facilmente, essi le trasferirono nell’interno delle grotte.

Per l’uomo preistorico non esistono confini tra arte e realtà: dipingendo un soggetto l’artista-stregone era indotto a creare immagini a scopo magico, tendeva ad acquistare un potere magico su di esso. Il segno ovvero il disegno sono l’espressione di un desiderio ed al tempo stesso ne rappresentano l’appagamento : l’oggetto reale, ad es. un animale, subirà la stessa sorte dipinta sulla sua immagine. Questi segni, legati ai riti ed alle credenze religiose, erano un vero e proprio strumento di magìa esercitata nel profondo delle caverne nelle quali si riunivano durante le cerimonie rituali.

L’uomo primitivo ignora le leggi fisiche che governano i fenomeni naturali, anzi non conosce il dualismo tra naturale e soprannaturale, e allora immagina un mondo di potenze occulte e mitiche, mediante le quali si spiega i misteri dell’universo.

La realtà acquista un aspetto estremamente fluido, viene colta e rappresentata come una mescolanza indistinta di natura e soprannaturale nel quadro magico della credenza a generiche forze che sono la causa e la ragione di tutto ciò che avviene.

Di conseguenza, nelle piante, nelle pietre, negli animali, nei fenomeni atmosferici, in tutti gli accadimenti, egli rileva e rivela un’anima, vigile, pensante, generosa o vendicativa, il cui intervento dev’essere provocato o combattuto.

Se non si comprende la partecipazione emotiva dell’uomo primitivo al cosmo, la  sua solidarietà con gli elementi della natura, il suo senso profondo della continuità della vita e della relazione organica tra i vivi e i morti, tra individuo e gruppo, tra la materia e la realtà mitica che alla materia dà senso ; se non mettiamo tra parentesi il nostro pur riduttivo quadro logico-categoriale di matrice aristotelico-kantiana (fino al criterio di “falsificabilità” di Popper) per la conoscenza dell’esperienza umana nella sua pluridimensionalità — rimane del tutto vano accostarsi ai pittogrammi della Grotta dei Cervi e non vedere in essi la profonda simbiosi mitico-sacrale e pre-logica dell’artista con la realtà in tutti i suoi aspetti.

sua solidarietà con gli elementi della natura, il suo senso profondo della continuità della vita e della relazione organica tra i vivi e i morti, tra individuo e gruppo, tra la materia e la realtà mitica che alla materia dà senso ; se non mettiamo tra parentesi il nostro pur riduttivo quadro logico-categoriale di matrice aristotelico-kantiana (fino al criterio di “falsificabilità” di Popper) per la conoscenza dell’esperienza umana nella sua pluridimensionalità — rimane del tutto vano accostarsi ai pittogrammi della Grotta dei Cervi e non vedere in essi la profonda simbiosi mitico-sacrale e pre-logica dell’artista con la realtà in tutti i suoi aspetti.

La nostra nozione generale di “esperienza”, elaborata nel corso di secoli dalle culture occidentali, è soprattutto logico-conoscitiva, basata su leggi costanti.

Per la mentalità primitiva essa è invece emozionale, affettiva, mitico-magica, e si concretizza nell’apparizione dell’insolito, nei sogni e nelle visioni, nei modi in cui gli spiriti e i morti si rivelano ai vivi.

Nel mondo precategoriale e precritico del primitivo il sogno in particolare è realtà oggettiva, è verità, spesso vissuto come esperienza mistica, come rivelazione, soprattutto quando alcune percezioni privilegiate, le visioni, i presagi, vengono immaginati e sentiti in maniera indistinta da parte di alcuni individui particolarmente dotati.

Non c’è una barriera rigida tra realtà e possibilità e questa assenza si riflette tra modello reale e copia o immagine disegnata in quanto vissuta interiormente sotto la spinta emozionale.

Di conseguenza la realtà dell’immagine, così elaborata, non differisce dalla realtà delle cose esistenti, degli oggetti, perché per i primitivi “reale” è tutto ciò che ha la possibilità di agire sulla vita quotidiana del gruppo.

Le forme e gli stessi segni “astratti” così creati nei pittogrammi non hanno il contrassegno della realtà oggettiva, ma non per questo sono meno reali, meno carichi di valori e di significati culturali.

Nel pensiero primitivo, con il suo orientamento magico e mitico, simbolico ed emozionale, predominano l’immaginazione, le associazioni affettive, il racconto, la fabulazione, e tutto questo viene espresso principalmente attraverso il linguaggio delle immagini e dei simboli nelle opere d’arte. (Per un’analisi critica delle principali teorie sulle strutture categoriali della mens e del suo comportamento cognitivo negli uomini primitivi, cfr. R. Cantoni, Il pensiero dei primitivi, Milano, 1963 ss.).

L’immagine del cervo è ampiamente diffusa sin dal Paleolitico nella mitologia di tutta l’area mediterranea, del Nord-Europa, dell’India e del Messico, quale simbolo vitale di longevità e di rigenerazione individuato nella crescita e rinascita cicliche delle sue corna, correlate pertanto ai ritmi delle stagioni.

Questa rappresentazione del cervo, talmente radicata nella cultura pagana di ogni epoca storica, è stata anche sussunta nell’iconografia cristiana quale simbolo dell’anima che anela al Signore, dalle raffigurazioni presenti nelle catacombe, negli ornamenti dei battisteri, fino all’esemplificativa conversione di S.Eustachio ed ai bestiari medievali, per accennare infine alla sua presenza in araldica quale simbolo di nobiltà antica e generosa ed è stata perfino assunta come la caccia per antonomasia nella recente filmografia hollywoodiana quale “Il cacciatore” e “L’ultimo dei mohicani”.

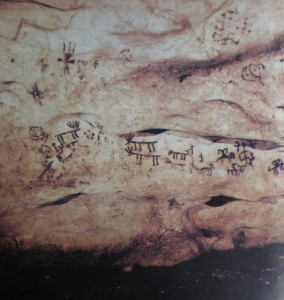

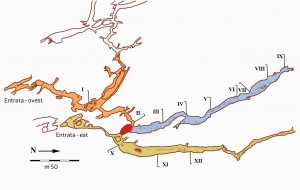

La Grotta è composta da 3 corridoi principali, il primo dei quali, accessibile direttamente dall’ingresso ovest, è ricchissimo di raffigurazioni pittoriche.

Dopo circa 150 m si diramano altri due corridoi più piccoli, i quali si ricongiungono in un unico corridoio più grande. Il secondo corridoio è piuttosto stretto ma, nonostante le ridotte dimensioni, è il più ricco di grafemi; sono presenti inoltre numerose stalattiti e stalagmiti.

Nella parte più profonda di questa cavità esiste un ambiente, forse il più misterioso quanto affascinante, detto “stanza delle manine” per la presenza sulle sue pareti e sulla bassa volta, oltre che di numerose figure astratte di oscura interpretazione, di circa un centinaio di impronte di mani intinte nel guano. Per le loro dimensioni ridotte fanno pensare a mani femminili ovvero di fanciulli nel gesto rituale del passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Propendiamo per quest’ultima ipotesi individuando in esse un atto simbolico di un rito esoterico finalizzato all’attestazione dell’avvenuto passaggio dall’adolescenza alla maturità virile (caccia, guerra, religione, vita) ovvero, più in generale, una sorta di carta d’identità di appartenenza alla comunità.

Nelle culture primitive, poiché la sola dimensione concretamente esistente è quella dell’appartenenza al gruppo sociale, il rito dell’iniziazione assume un significato simbolico fondamentale. Mediante le cerimonie d’iniziazione il fanciullo, con l’acquisizione del nome che costituisce l’essenza della personalità, esce completamente dal controllo materno e dall’atmosfera femminile per inserirsi in una società esclusivamente maschile.

Le pratiche ed i riti dell’iniziazione, che immatricolano ufficialmente l’individuo nel gruppo conferendogli uno statuto sociale, lo fanno passare attraverso una nuova nascita, in cui gli vengono rivelati, talvolta in mezzo a torture, i segreti da cui dipende la vita stessa del gruppo.

Un individuo che non entra mediante rituali nella società primitiva non conta letteralmente nulla, sarà oggetto del disprezzo generale e coperto di ridicolo, non esiste : è come se fosse nato morto. (Per uno studio comparativo sul significato delle impronte di mani nella preistoria, non solo dell’area mediterranea, si può consultare M. L. Leone, Le mani nella preistoria, 2010).

Il terzo corridoio, stretto e basso, è caratterizzato da aree più ampie ricche di stalattiti e da grafemi per la maggior parte di impossibile decifrazione.

Il complesso pittorico delle grotte di Porto Badisco, distinto dal Graziosi in dodici zone e ottantuno gruppi, si presenta come un grande santuariale : “L’attiva frequentazione dei profondi corridoi della grotta che, per ovvie ragioni, non potevano costituire luogo di abitato e le evidenti modificazioni dell’ambiente, fanno pensare ad una loro destinazione a luogo cultuale, nel senso più lato del termine” (Graziosi,p.124).

Luogo di culto, dunque, per la conservazione e la trasmissione alle generazioni future di quella che è possibile definire come “scienza sacra” avente come caratteristica peculiare la connessione tra il cielo, la terra e gli elementi naturali.

Concepito e progettato in forma sostanzialmente unitaria, per quanto frequentato e “allestito” nel corso di un lungo arco di tempo, si concreta in veri e propri percorsi e aree distinte da muri e sbarramenti artificiali. Il ramo centrale della Grotta, dove è ubicata la maggior parte dei dipinti colorati, è stato suddiviso dall’illustre Archeologo in nove zone – differenziate secondo particolari elementi morfologici quali strozzature, occlusioni stalagmitiche, fisiografia – e le pitture parietali distribuite in gruppi (11-56).

Il repertorio iconografico riflesso nelle pitture della Grotta dei Cervi, con le sue figure che spaziano tra verismo schematico, simbolismo e astrazione, esprime il nuovo mondo spirituale post-paleolitico conseguente alla sia pur non repentina trasformazione economico-sociale delle civiltà venatorie-raccoglitrici in quelle agricolo-pastorali.

La scoperta dell’agricoltura, insieme con la domesticazione di alcune specie di animali durante l’VIII millennio prima della nostra era, è stata la prima, o forse la più grande, rivoluzione economica nella storia del genere umano da cui ancora dipendiamo : da cacciatore nomade errabondo, sempre in cerca di animali da pescare o da cacciare e di frutti e radici da raccogliere, esce dal “parassitismo” alimentare ed ambientale acquistando a poco a poco cognizioni per produrre i mezzi per la sua sussistenza.

Impara ad allevare gli animali, a coltivare la terra, ad accumulare provviste, a modellare l’argilla e soprattutto si organizza nelle primarie forme di vita associata dalle strutture sempre più complesse: dapprima la famiglia, poi il clan e la tribù. Al tempo stesso l’uomo si accorge che misteriose forze invisibili dominano la sua vita: la pioggia e la siccità, le malattie e la morte ed in generale le forze della natura sfuggono al suo potere.

Tutto questo porta ad un profondo rivolgimento spirituale ed anche le sue espressioni artistiche manifestano questo mutamento. Esse non sono più raffigurazioni fedeli della realtà, come testimoniano le forme espresse nei millenni precedenti, ma si fanno più schematiche e astratte: uomini e animali si trasformano in segni e simboli.

L’integrazione dell’individuo nel gruppo procede attraverso il “linguaggio” per segni, cioè l’insieme di gesti, simboli e segni di comunicazione rappresentati da immagini, creazioni, monosillabi, suoni vocali, che conservano nello spazio e nel tempo il pensare e l’agire.

Arte, magìa, religione ecc. sono fondate sul simbolo e sulla sua dinamica che è la dinamica della vita. Attraverso i simboli e i miti l’uomo trascende i limiti ed il tempo della sua esistenza limitata e proietta la sua azione, fermando il tempo stesso, come nella figurazione artistica, in un simulacro di eternità.

Le raffigurazioni dipinte nella Grotta di Badisco comprendono diverse centinaia di motivi figurativi e motivi astratti. Ai primi appartengono gruppi di uomini, donne e animali ed in particolare oltre una ventina di scene di caccia al cervo e alla capra selvatica condotte da arcieri assistiti da cani.

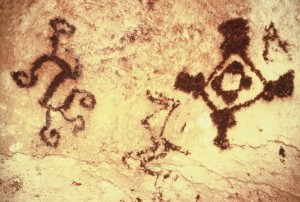

La stragrande maggioranza delle raffigurazioni, però, fa riferimento a motivi astratti : s i n g o l i – come spirali, scacchiere e doppie S – o c o m p l e s s i , come i cosiddetti collettivi antropomorfi (interpretati come figure umane intorno a ovvero formanti quadrati) ed i cembaliformi (cerchi o subovali con raggi).

La coesistenza di figure naturalistiche antropozoiche a differenti gradi di stilizzazione rappresenta in modo chiaramente scenografico la metamorfosi della figura umana che dal verismo si sviluppa verso l’astrazione sempre più articolata e per noi quasi ininterpretabile.

La coesistenza di figure naturalistiche antropozoiche a differenti gradi di stilizzazione rappresenta in modo chiaramente scenografico la metamorfosi della figura umana che dal verismo si sviluppa verso l’astrazione sempre più articolata e per noi quasi ininterpretabile.

Nel 3° corridoio la maggior parte dei grafemi è costituita, nella quasi totalità, da segni non veristi raffiguranti variazioni più o meno complesse della spirale o della voluta, insiemi di linee sinuose e serpentiformi tendenti all’arabesco in parte presenti e meglio conservate nel 2° corridoio. Quest’ampio repertorio di segni rappresenta un vero e proprio thesaurus della semiotica neolitica, certamente un campo di difficile interpretazione, ma per cui appare chiara una funzione di comunicazione simbolica a vari livelli.

Sulle pareti della Grotta si rincorrono in maniera scenografica grafemi e figure, oggi a noi per lo più incomprensibili, ma che nella loro espressione astratta e simbolica, sia con immagini inscindibili nel loro complesso, sia con figure separabili in unità a sé stanti, furono create con determinate finalità e allo scopo di trasmettere precisi significati.

Si può affermare in generale che i “pittori” della Grotta dei Cervi hanno voluto rappresentare, nei diversi raggruppamenti delle figure, soggetti reali a vari gradi di schematizzazione espressi attraverso convenzioni grafiche.

Nella classificazione dei temi pittorici non figurativi ovvero emblematico-astratti, il Graziosi, nell’impossibilità di proporre un’interpretazione o una loro logica derivazione, ha suggerito il verificarsi di un “fenomeno di metamorfosi, di semplificazione oppure di complicazione e deformazione di un prototipo verista”, laddove i modelli avrebbero perduto il loro significato originario.

“Infatti non possiamo escludere che, in determinati momenti, a tali successive trasformazioni grafiche abbia potuto accompagnarsi anche una trasformazione del significato che aveva il prototipo originario: per esempio quando si volle simbolizzare con quei grafemi l’essenza immateriale di un soggetto concreto, oppure esaltarne taluni aspetti o significati o virtù particolari, o anche quando, riunendo intimamente tra loro e deformando ulteriormente più “schemi”, per esempio antropomorfi, si intese esprimere, in senso astratto, una “collettività” umana ” (Graziosi,p.50).

I pittogrammi della Grotta dei Cervi raffigurano in gran parte delle rappresentazioni collettive, tipica espressione del mondo nelle culture primitive, attraverso le quali gli oggetti, esseri viventi o strumenti prodotti, si presentano caricati di proprietà mistiche.

Oggetti anche diversissimi tra loro sono riuniti in una stessa rappresentazione in virtù delle loro proprietà mistiche importantissime per la vita del gruppo. Il rapporto tra un’immagine e ciò ch’essa rappresenta non è un rapporto di somiglianza, bensì, al contrario, è il rapporto dell’immagine con la potenza mistica insita in essa.

Un disegno raffigurante un oggetto (simbolico) sacro partecipa di conseguenza al carattere sacro dell’oggetto ed alla sua potenza. Così, ad esempio, lo <sciamano> che si adorna delle piume di un determinato rapace non crede con ciò di ornarsi soltanto, ma ritiene di appropriarsi, per mezzo delle piume, delle virtù dell’animale che lo consacrano in forza di una partecipazione.

Uno studioso italiano, Ernesto De Martino, ha riassunto molto bene il mondo delle partecipazioni nel pensiero prelogico dei primitivi per i quali ogni oggetto è il centro di un campo di forze: “…il primitivo si rappresenta, e soprattutto sente, l’universo che lo circonda come attraversato dalla corrente numinosa fluida, una e multipla, personale e impersonale, fisica e psichica. Tutti gli oggetti animati e inanimati ne partecipano più o meno intensamente.

Lo straordinario, il dissueto, l’imprevisto, il potente, l’eccesso di fortuna o di sfortuna, il malefico, e l’eccezionalmente benefico sembrano segnalare la presenza di questa energia numinosa, che i melanesiani chiamano mana , gli indiani dell’America del nord wakan, imunu i papua del delta del Purari, wairua e mauri i maori, ecc., e che gli studiosi hanno segnalato da tempo, variamente traducendola nelle loro lingue” (E. De Martino, Naturalismo e storicismo nell’etnologia, Bari, 1940, pp.38-39).

Nel tardo Neolitico, età di profonde trasformazioni, sia per il progresso della “tecnologia”, sia in rapporto con le mutate condizioni climatiche (simili a quelle del nostro tempo), oltre a soggetti animali vengono eseguite figure umane e raffigurazioni astratte, di non semplice interpretazione simbolica.

La netta preponderanza dei motivi schematici e astratti rispetto a quelli figurativi sembra individuare la specificità dell’arte neolitica, quando “l’arte diviene intellettualistica e razionale (Hauser), sostituendo le figure concrete, l’esperienza sensibile degli antichi popoli cacciatori, col pensiero e l’interpretazione” (Graziosi,p.127).

E’ opportuno osservare a riguardo che il pensiero astratto è una conquista fondamentale dell’uomo primitivo, poiché senza di esso non è possibile raggiungere alcuna invenzione.

Nuove esigenze espressive ed ulteriori motivi simbolici rivestono le pareti della Grotta dei Cervi e Graziosi scrive in proposito che “a Porto Badisco, taluni soggetti possono subire una progressiva schematizzazione verso forme sempre più semplici e scarne (uomini cruciformi, animali pettiniformi, ecc.), ma altresì una degenerazione in forme assai complicate e tutte particolari (metamorfosi spiraliforme dell’uomo), che si originano anche dall’unione di più elementi, di derivazione figurativa, fortemente schematizzati (uomini bi-triangolari che danno “collettivi” antropomorfi).

Nel Neolitico dunque, oltre che ad una ricerca più approfondita, diretta alla creazione di schemi sempre più semplificati partendo da modelli veristi, si assiste anche, e in particolare a Porto Badisco, all’invenzione di grafemi sempre più complessi, volti comunque a rendere più lontano dalla realtà, e sempre più ermetico, il significato del prototipo figurativo da cui discendono” (Graziosi,pp.126-127).

E’ estremamente difficile spiegare l’insieme di queste raffigurazioni simboliche in maniera coerente. Senza farci trascinare troppo e inutilmente dalla fantasia in spiegazioni e interpretazioni impossibili da dimostrare, possiamo presumere che esse siano la testimonianza di un sentimento nato dalla credenza del ruolo dei defunti dopo la morte, ruolo che si esprime con la rappresentazione delle stragi di animali e con le morti individuali e collettive di esseri umani.

E’ molto verosimile che un insieme di credenze, che bisogna rassegnarsi ad ignorare, abbia accompagnato i riti di cui abbiamo soltanto delle deboli tracce. Queste sono tuttavia sufficienti a farci conoscere un universo intellettuale vicino al nostro e segnato da una solidarietà umana. Esse ci indicano una società in cui è possibile sia stato superato l’istinto puramente egoistico ed individuale di conservazione, ed in cui esiste un certo legame tra i morti ed i vivi, espressione nuova di preoccupazioni spirituali dell’Uomo Neolitico.

Le raffigurazioni pittoriche della Grotta dei Cervi, pertanto, sono la testimonianza di un universo di pensiero che ci resta difficile decifrare, poiché ci giunge privo di qualsiasi tradizione interpretativa. Esse rappresentano, comunque, l’immagine ideale di un orientamento di pensiero, della proiezione di desideri dell’Homo sapiens che non si contenta più di realtà puramente materiali. Soltanto l’estetica o la storia delle religioni ci possono aiutare a scoprire qualche filo conduttore.

One Reply to “* Arte figurativa e astratta”